いよいよ明日、7/20(日)に参院選の投票日を迎えることになりました。どちらに投票されるにしろ、みなさんには悔いのない、納得のいく投票行動(棄権を含めて)を取っていただきたいと思っております。

前日にはなりますが、選挙制度について直前復習をご案内したいと思います。

1.選挙とは、「投票を通じ、国民の代表を選出し議会に送り込むこと」です。

忙しい現代人にとって、投票は最もコストの少ない政治参加の方法です。自分の意見を代表する政治家を国会に送り込むことを通じ、わたしたちは政治参加を実現します。

旧ソ連のような独裁国家ですら投票は行われていました。

2.しかし「国民の代表をどのように決めるか?」という問いに対する答えは一つではありません。選挙制度は歴史的にさまざまながやり方が考案されてきました。

代表的な選挙制度、かつ対照的な思想のもとに考案された選挙制度は二つあります。「多数代表制」と「比例代表制」です。

3.「多数代表制」は、「一番得票した候補者が当選する」選挙制度です。多数派の意見が安定的に政治に反映されます。これを「ワーキングマジョリティ」といいます。

「比例代表制」は、多数代表制への批判から生まれました。政治に対する少数派の意見反映を重視します。それぞれ概要を後述します。

4.「多数代表制」と一口にいっても複数のやり方が存在します。代表的なものは「小選挙区制」、「決選投票制」、「完全連記式」です。

日本の場合は「小選挙区制」が採用されています。一つの選挙区に対し、一人の当選者を選出します。しばしば勘違いされますが、選挙区の広さとは関係ありません。

5.「小選挙区制」の特徴は、死票が多いことです。一つの選挙区に対し一人の当選者しか選出しませんので、多数派の意見が選挙結果に反映されやすいという利点を持つ一方、マイノリティの意見は死票として選挙結果に反映されにくいという難点を抱えています。

6.「小選挙区制」のメリットは、安定した政局運営が期待できることです。多数派の意見を代表する政党が安定した票と議席を獲得しますので、二大政党制への政党集約が進み、小党分裂を防ぎます。このため安定した政局運営の他、政権交代にも向いているとされます。

7.「小選挙区制」のデメリットは、繰り返しになりますが、死票が多いことです。過半数に達する見込みのないマイノリティは自分たちの意見を代表する議員を国会に送ることが難しいのです。

こうした反省から提唱されたのが「比例代表制」です。

8.「比例代表制」は、簡潔にいえば「政党単位の投票」をベースとする選挙制度です。各政党が獲得した票数に応じて議席を配分します。

マイノリティの意見も、それが議席配分に必要な得票数を上回っていれば、(多数派に較べては)少ないながらも議席を確保することが期待されます。

9.「比例代表制」が考案されたのは比較的近代です。19世紀にデンマーク人によって考案され、同世紀中に英国の経済学者・哲学者のジョン・スチュアート・ミルがその採用を母国に訴えたことで、その存在が世界的に広く知られるようになったといわれています。

10.それでは比例代表制において、政党が獲得した議席をどのように候補者へ配分(当選者を決定)すればいいのでしょうか?

「当選順位を事前に決めた名簿の有無」がポイントになります。

事前の名簿がある制度を「拘束名簿方式」、ないものを「非拘束式名簿」といいます。

11.「拘束名簿方式」は有権者ではなく政党が当選者の優先順位を決定します。このため政党幹部が絶大な権力を握ることとなり、選挙を牛耳る「幹事長」が政治の顔となります。しばしば諸大臣よりも幹事長が重要なポストといわれるのはこのためです。

12.「非拘束名簿方式」は、「拘束名簿方式」への批判から生まれたと考えると明快です。事前の名簿がないということは、実際に得票が多かった候補者順に当選が決まっていきます。当選順位は有権者が決めることが...

「あれ?」

「政党単位の投票を行うのに、候補者に投票するってどういうこと?」

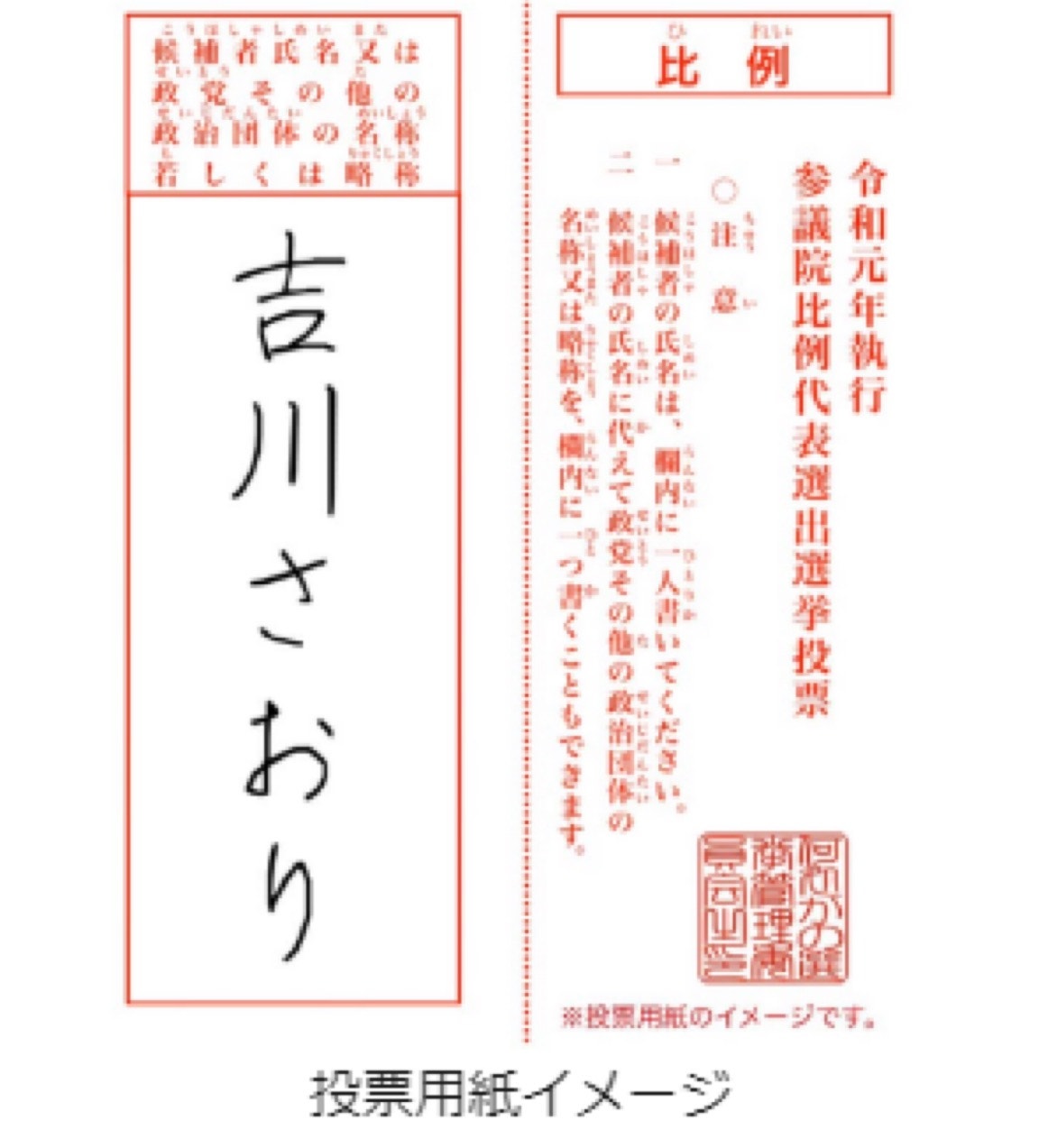

13.「非拘束名簿方式」はだいぶ捻った制度です。小選挙区制を批判する比例代表制(拘束名簿方式)を更に批判して生まれた...という歴史を背負うゆえに、いささかわたしたちの直観に反した投票の仕方を採用しています。

「拘束名簿方式」と「非拘束名簿方式」、実際の投票用紙を見較べてみましょう。

14.こちらが「比例代表―拘束名簿方式」における投票用紙です(衆院選/比例代表)。

※リンク先の写真の左側の投票用紙

15.こちらが「比例代表―非拘束名簿方式」における投票用紙です(参院選/比例代表)。

※参院選の投票用紙はなぜか画像が出回っておらず、立憲民主(参院)の吉川さおりさんのHPから画像を拝借しました。わたし個人の政党支持とは無関係であることを申し添えておきます。

16.両者の投票用紙を見較べると、衆院選比例(拘束式名簿)は政党名のみしか記入できない一方、参院選比例(非拘束式名簿)は政党名あるいは候補者名のいずれかに投票できることがわかります。

17.つまり「比例代表―非拘束式名簿」とは、【政党名もしくは候補者(政党所属)に投票することで、政党単位の議席数を獲得させ、その議席を得票数の多かった候補者順に配分していく(当選させていく)】という選挙方式なのです。

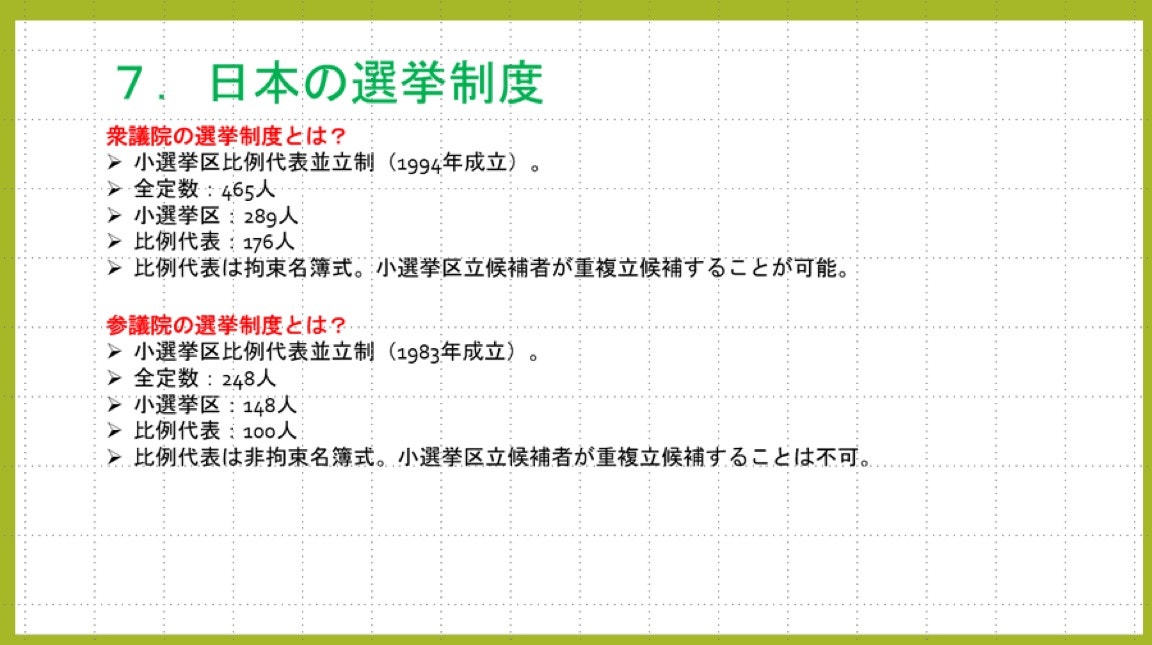

18.ちなみに日本の選挙制度は、ここまで説明してきた「小選挙区」、「比例代表―拘束名簿方式」、「比例代表―非拘束名簿方式」の三つが併用されています。

19.これまでの説明を要約します。

「小選挙区制」は安定政局運営と政権交代に向いた選挙制度です。一方死票が多く、マイノリティの意見は議席数に反映されにくい。

「比例代表制」はそのデメリットをカバーします。しかし政党単位で獲得した議席数から、どのように当選者を決めるのか?

20.日本では比例代表における当選順位を「政党と有権者がざっくり半分ずつ」決めることになっています。

衆院選の比例代表―拘束名簿方式では政党が、参院選の比例代表―非拘束名簿方式では有権者が当選順位を決定します。

これらの諸点を踏まえると、一般論として、以下のような投票行動原理が導けます。

21.

①推しの候補者を当選させる確度を上げる! 単に政党名を記入すると他の候補者を当選させてしまう怖れが。

②推しの候補者個人の支持の大きさを社会と政党に示す!

③推しの候補者が得票すれば得票するほど下位候補者の当選確度が上がる(推しの候補者の得票数→政党への議席を配分数に直結するから)。スター候補者は人気下位候補者と政党に恩が売れる!

22.つまり次期参院選の投票用紙において、わたしたちが表現の自由を掲げる候補者の個人名を記入することで、その候補者の党内の影響力が上がるということなのです。

人気下位候補者はスター候補者のおこぼれに預かります。むしろ参院選で各党がタレント議員を擁立するのはそのためといってもいいのです。

23.長くなりましたが、以上で日本の選挙制度概論を終わります。選挙制度の特徴を踏まえたうえで、みなさんが悔いのない、納得のいく投票行動を行えることを心から願っています。(了)

2025/07/19 12:33